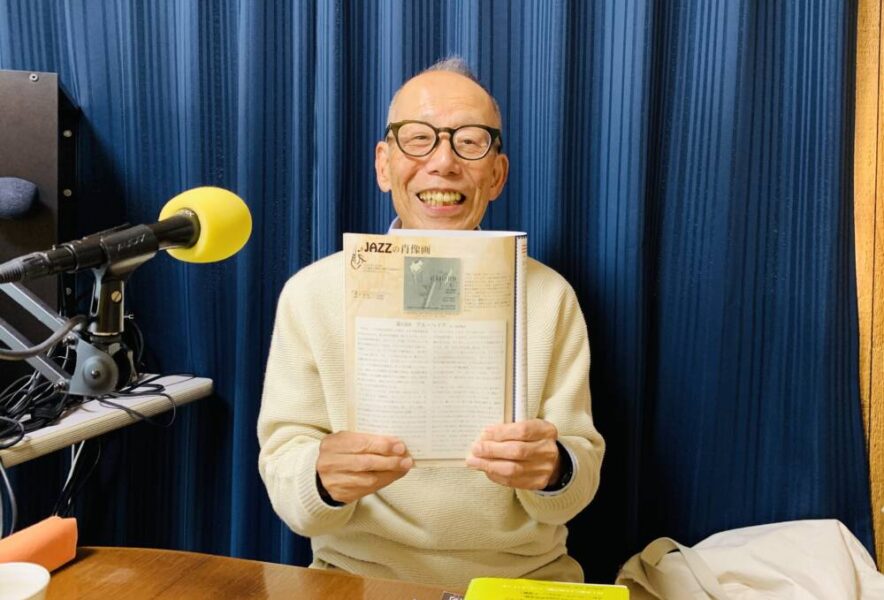

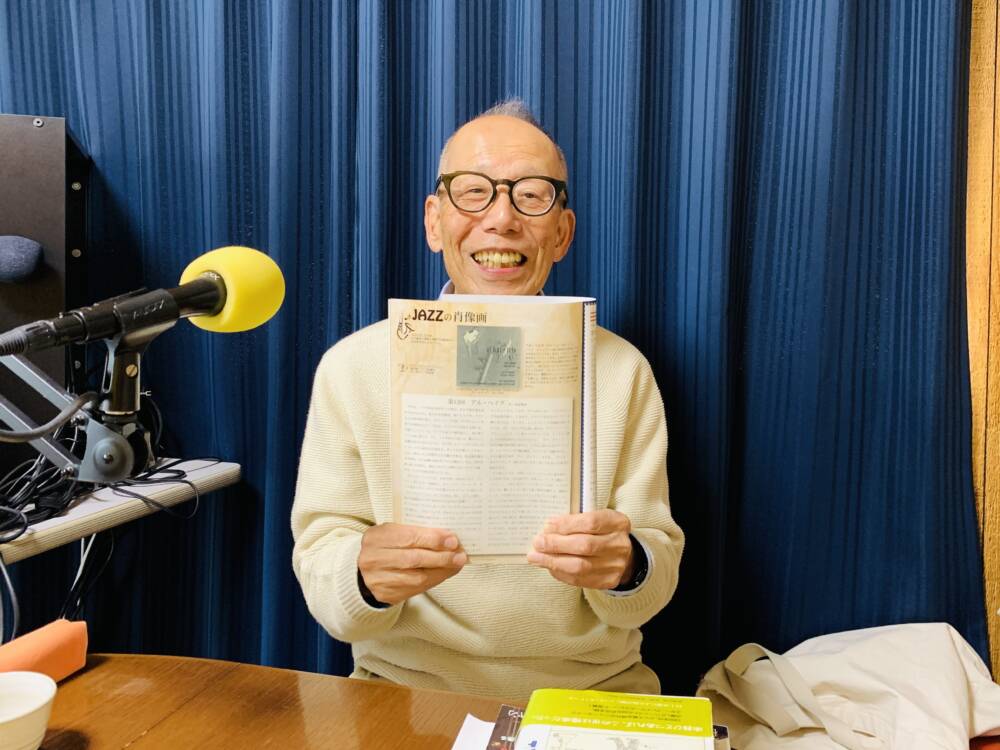

「水谷幸志のジャズの肖像画よもやま話」では、ハニーFMのフリーペーパー「HONEY」vol.12〜32に掲載されていた水谷さんのコラム「水谷幸志のジャズの肖像画」では書ききれなかったエピソードや時代背景などをゆったりと振り返りながらお送りします(再生ボタン▶を押すと番組が始まります)

今回はアメリカのジャズピアニスト、アル・ヘイグを特集した「HONEY vol.24 冬号」を振り返ります。

水谷さんのお庭の様子、アル・ヘイグのエピソードなど当時のコラムと一緒にお話いただきました。

「HONEY」vol.24「JAZZの肖像画」

今年も、いそぎ足に冬がやって来た。まるで庭仕事を急かすかのように。私の小さな庭は、赤いヒップや、ベリーなどの黒や黄の実と、カラーリーフの淡いグラデーションを愛でる地味な仕立てである。クリスマスを迎える頃には、可愛らしいベリーも、リーフも総ての葉を落とし、実に寒々とした庭に変わる。でも、この冬枯れの庭には、艶々とした赤膚を誇示するかのように、冬の空にスクッと立ち上がったヒメシャラの姿が目に留まる。そしてその凛とした佇まいには、何かしら人を惹きつける魅力がある。私は庭仕事の手を休め、その赤膚の姿をボンヤリと眺めていると、背中を真っ直ぐに伸ばし、際だったピアノを弾く白人バッパーの雄、アル・ヘイグの姿が浮かんでくる。

そのアル・ヘイグとは、40年中頃~50年代にかけ、ディジー・ガレスビーを始めに、チャーリー・パーカーや、そして若きスタン・ゲッツなど数々のセッションに加わった「名うてのピアニスト」のことである。然し、どうした事か、彼の全盛期のリーダー作を手にするのは大変難しく、トリオの「ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプ」Esoteric、54年3月(録)と、「アル・ヘイグ・カルテット」Period、54年9月(録)などの数枚に限られる。ヘイグは、バド・パウエルと良く対比されるが、「パーカーなどのスタイルに合わせるために、最上のピアノ・スタイルを編み出した」と自ら語っているように、ヘイグ独自の奏法といえる。

そのようなヘイグを取り上げるなら、やはりピアノ・トリオであろう。私は先ほどの、Esoteric盤を好んで聴く。ヘイグの弾くスタンダードは、バッパーと思えないほどロマンティックだ。しかも“そこはかとなく”ノスタルジックな哀愁が漂う。ときおり、インテンポからパラパラ~と繰り出される「きらきら」としたフレーズは強靱な指に支えられ、決して乱れず疾走感に溢れる。ピアノとベースとブラッシュとが一つに重なったサウンドは、うっすらと積もった初雪を踏みしめるかのように、「サク、サク」といった不思議な爽快感に変わる。とても心惹かれるアルバムだが、レコーディングの舞台裏は、メンバーは「初顔合わせ」、さらに総ての曲が「ワン・テイク」。それも、「たった一本のマイク」で「録られた」とは、信じられないが本当の逸話である。

その後ヘイグは、突然にジャズ・シーンから姿を消す。この世界では良くある話だが、生地ニューアークに籠もっていたらしい。72年に再びシーンに戻ってくるが、ヘイグのピアノは、驚いたことに更に力強く鮮烈な響きと、繊細なニュアンスを持つピアニスティックなプレイに進化していた。ヘイグは今までのブランクを取り戻すかのように、82年に亡くなるまでに24枚ものリーダーアルバムを残した。その中でもロンドンで録った「インヴィテーション」Spotlite、74年(録)は、晩年を代表する一枚である。この時51才のヘイグは、此方が思わず居住まいを正すほどの鮮烈なタッチで迫り、私は長くは対峙できない。でも、シダ・ウォルトンが作った「ホリーランド」を聴くと、かじかんだ手をさすりながら、「もう少し頑張ろうかな~」と、赤膚に話しかけるほどお気に入りである。

【水谷さんのおすすめ曲】