みなさま「おばんです」山形県出身の内藤美保がお送りする「きてみで(来てみて)東北」。この番組は東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています(再生ボタン▶を押すと番組が始まります)

今回は岩手県一関市にある、猊鼻渓の舟下りを紹介しましょう。

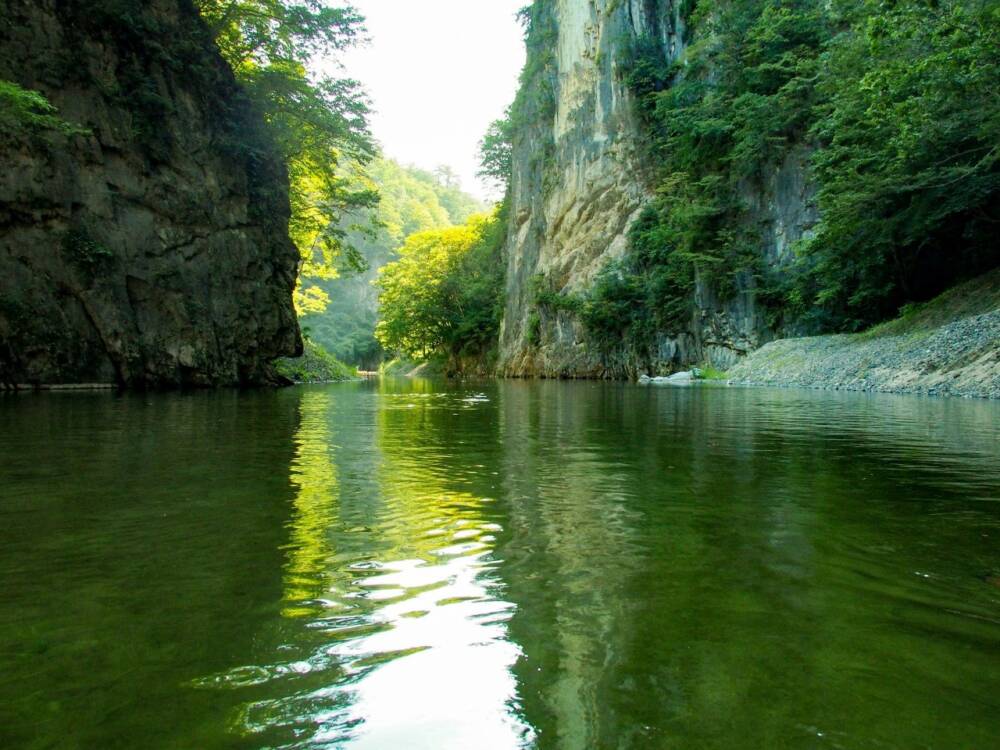

猊鼻渓は、砂鉄川が石灰岩を侵食してできた約2kmにわたる渓谷です。川岸には高さが50mを超す断崖絶壁がそびえ、幻想的な深山幽谷です。猊鼻渓の名物として知られているのが、船頭が棹一本で巧みに舟を操る舟下りです。舟下りの見どころは、舟の進む先々にそそり立つ珍しい形の大きな岩の数々。

春の新緑にはじまり、藤、山百合、ゲイビセキショウなどの花々、新緑と紅葉シーズン限定で「茶席舟」が運行され雅な舟上茶会が楽しめます。そして雪が舞う冬の期間は、防寒対策もバッチリの「こたつ舟」を運行しています。まるで水墨画の世界に飛び込んだような風景が心に深く刻まれます。舟下りで四季折々の色彩と風情を楽しむことができます。

猊鼻渓という名は、観光開拓の功労者である佐藤猊巌(げいがん)をはじめ、地元有志によって、明治43年に命名されました。舟下りの折り返し点、三好ヶ丘には船着き場があり、ここから少し奥に歩いて行くと「大猊鼻岩(だいげいびがん)」があり、岩壁の中程にある突起部は「獅子ケ鼻」と呼ばれていて、猊鼻渓という名称の由来になっています。自然がつくりあげた高さ124mのダイナミックな景観は圧巻です。

他にも、名物企画「運玉」投げも人気です。岩にあいた穴に、素焼きでつくった「運玉」という玉を放り投げ、見事入れば願いが叶うといわれています。「福」「縁」「寿」「愛」「願」「運」「恋」「絆」「禄」「財」の十種類の運玉があり、2個100円で販売されています。どの運玉を選ぶか悩みそうですね。また、三好ヶ丘の対岸には、少飛泉(しょうひせん)という湧き水があります。どんなにかんばつでも枯れたことがないこの冷水は、船頭さんの間では、「一杯飲めば三年若返る」と言われているそうです。舟下りのクライマックスで船頭が唄う「げいび追分」は、そそりたつ岩肌に響き渡り、旅情をより一層高めてくれます。舟下りの所要時間は往復で約90分。慌ただしい日常を忘れ、ゆったりとした時間が味わえます。

今回は岩手県一関市にある、猊鼻渓の舟下りを紹介しました。

ではここから、東北弁で語る民話をお送りします。今回は岩手県で語られていた民話「きつねにだまされた爺さま」です。お話に出てくる「お振舞」は「お祝い事」、「ごっつお」は「ごちそう」という意味です。