みなさま「おばんです」山形県出身の内藤美保がお送りする「きてみで(来てみて)東北」。この番組は東北各地の紹介と、東北弁で語る民話をお届けしています。

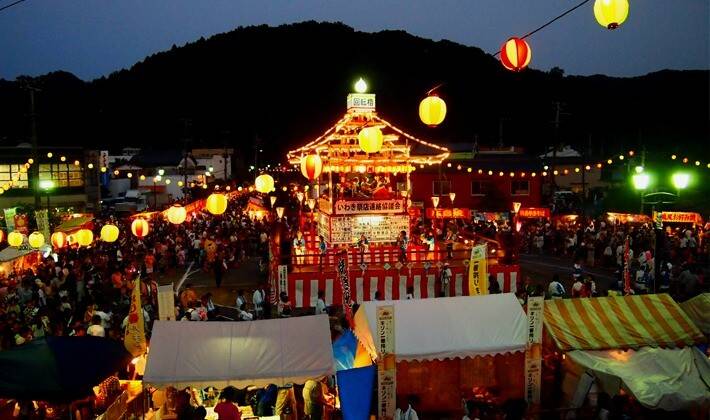

今日紹介する東北の話題は、福島県いわき市のJR内郷駅前で行われる「いわき回転やぐら盆踊大会」です。

常磐炭鉱の時代から続く内郷の夏の風物詩で毎年8月13日から15日に開催されています。

国宝白水阿弥陀堂を模した「回転櫓」は平成28年に新調され、電動でも人力でも回ります。

櫓には電飾や提灯が飾り付けられ、幾重もの踊りの輪が広がります。

いわき市内郷は常磐炭田発祥の地です。炭鉱が地域の一大産業だった昭和27年、炭坑事故で亡くなった人達の慰霊とふるさとを離れてお盆に帰省してくる家族や友人が集う行事にと、

現在の内郷二中のグラウンドに回転やぐらを建て、いまに続く盆踊りをスタートさせました。

盆踊りのやぐらを回転させようとのアイデアを出したのは、常磐炭礦株式会社の社員で、その社員の指揮のもと回転やぐらが製作されました。

出来上がった回転やぐらは三層の大屋根を持ち、建て面積約200平方メートル、高さ約20メートルの2階建てで、これに300個の電球が灯されるという豪華絢爛なものでした。

当初は力自慢の炭坑夫らが中心になって人力でやぐらを回していました。

昭和34年、盆踊りの回転やぐらは、それまでの人力式から電動式に変わります。

盆踊り会場にモーター駆動の電動式回転やぐらが組み立てられ、静かにやぐらが回転し始めると、見ていた何人もの人が『万歳』を叫んだそうです。

現在の四代目の回転やぐらは電動でも人力でも回るようになりました。

この回転やぐらは70年の間、「いわき盆踊り」の中心になり地域の人々のこころを繋いできました。

今年は70回目の記念大会として、いわき市全体の祭りとし、市内のお囃子団体を招待しているそうです。

今回は福島県いわき市で8月13日から15日に行われる「いわき回転やぐら盆踊大会」を紹介しました。

ではここから、東北弁で語る民話をお送りします。今回は岩手県で語られていた民話「かっぱ淵」です。

お話に出てくる「ぬげぇ日」は「暑い日」、「ほどる」は「あったかくなる」、「馬のふね」は「飼葉おけ」、「ぺぁこ」は「小さい」、「むじょや」は「かわいそうに」という意味です。